两个性质不同、思维方式及考虑问题的出发点也有极大差异的政党之间,发生意见分歧,乃至批评、指责,是在所难免的。但是,在一个政党之中,保持组织不同、 思维方式不同的两种党员,并允许各自独立和批评自由,则是十分困难的。1924年以后国共两党之间的关系,实际上就陷入到了后一种十分困难的境地。

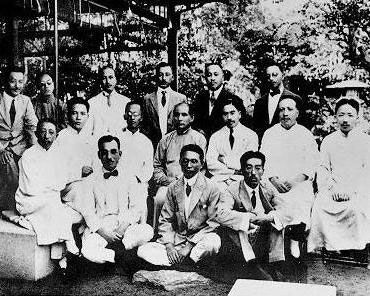

第一次国共合作

第一次国共合作对于国共党内合作形式所产生的这种种矛盾,共产党人在国民党改组之前就已经觉察到了。几乎很少有人把共产国际有关指示和中共中央决议中关于争取领导权以及变共产党为群众性政党的要求,看成是必须立即实行的任务,但人们也决不愿意把自己变成一个名副其实的国民党员。然而,苏联和共产国际的部分领导人不是这样认识问题。他们确信;一切必须服从于反帝斗争的需要,因此首先必须改造和发展国民党,只有如此才能巩固和扩大共产党。鲍罗廷甚至宣布说:他在报纸上谈国民党,归根结底就是“扩大共产党的影响力”和“巩固共产党”。因此,他们极力强调严守纪律,不使用任何左的共产主义言辞的重要意义,明确主张共产党人应约束自己,不要“引起麻烦”。这不可避免地导致中共中央在国民党一大后立即通过了一个妥协和调和的决定,劝告党员不要引起国民党人的任何反感,不要“徒然使革命势力内部发生不必要的分歧”,包括国民党内“左右之分歧”,而且应当使一切工作都“用国民党名义,归为国民党的工作”,只有“国民党不愿用其名义活动的,仍作为本党独立的活动”。甚至发展组织,亦应“十分慎重”,以免“国民党误会我们有意去拉他们的党员”。为此,谭平山、林伯渠等甚至辞去了中执委常委和农民部部长等职,让与国民党人,以示诚意。但是,用这种态度来处理国共关系,很快就证明是行不通的。

两个月之后,中共中央在共产国际代表维经斯基的指导下,召开了中央执委会第一次扩大会议。这次会议对中共过于服从于国民党的需要,卷起自己的旗帜进行了批评,维经斯基明显地不赞同在国共合作中牺牲中共自身的利益与发展。因此,会议作出了与前不同的决定,明确肯定:

1、国民党就其性质而言,是资产阶级或小资产阶级的政党,其必然“趋于妥协”,而不能奋斗到底,故左派对右派的斗争是不可避免的。

2、为“巩固国民党左翼和减杀右翼势力”,必须避免盲目扩大国民党的组织,并设法改变国民党一大后过于集中和强调一致的缺点,应宣传“国民党依他的社会成分(阶级分子)及历史上的关系看来,客观上不能有严格的集中主义及明显的组织形式”,从而便于共产党在各种场合开展对右派政策的公开斗争和进行反帝革命的广泛宣传。

3、必须把产业无产阶级统统掌握在自己手中,同时为贫苦佃农谋利益。不仅如此,只有“在大产业的工人里扩大我们的党”,并把阶级斗争引入国民党,才能“防止资产阶级的妥协性,民族解放才能彻底”。

不难看出,这是一次旨在加强火药味的会议。然而,强调独立性,强调派别斗争和反对一切妥协倾向,在国民党内部不满共产党的情绪已经十分严重的情况下,国共之间的矛盾必将进一步激化。

1924年春天,国共两党围绕着是否赞同苏联政府与反动的北京政府签约建交,以及是否赞同外蒙古进行民族自决的问题,发生了尖锐的矛盾。他们之间的争论迅速白热化起来。国民党内检控共产党违纪,以至于反对共产党“跨党”的投诉,日趋增多。1924年6月18日,国民党中央监委更牵头正式提出弹劾共党案。7月,孙中山不得不签发“党务宣言”,并决定正式开会讨论这一弹劾案。国共之间的矛盾至此完全公开化了。

两个性质不同、思维方式及考虑问题的出发点也有极大差异的政党之间,发生意见分歧,乃至批评、指责,是在所难免的。但是,在一个政党之中,保持组织不同、思维方式不同的两种党员,并允许各自独立和批评自由,则是十分困难的。1924年以后国共两党之间的关系,实际上就陷入到了后一种十分困难的境地。由于共产党人已全部成为国民党员,国民党又不存在由下至上的民主的议事和决策程序;即便存在,以共产党人在国民党内所占人数的比例,也不可能左右国民党的各项政策和决定。因此,共产党人要想左右或影响其政策,就只能采取上层渗透、组织分化和舆论批评等办法,以便争取多数并保持自身的独立性。通过左右中央权力核心,并使国民党受到下层群众及舆论的压力,保持左倾。但是,此举又必然要引起种种纠纷。

1924年5月,为迫使国民党承认批评自由,使其不致过多以纪律问题约束共产党人,中共中央决定使派别斗争公开化,为此特向鲍罗廷征求意见。6月,鲍罗廷明确表示同意,并很快在与国民党中央监委谢持、张继的谈话中使用了这种策略。当谢、张等就中共党团问题质问鲍罗廷时,他公开宣称:“党中分派,是不能免”,国民党内反对苏联与北京政府建交的,可视为右派,“共产党则为左派”。由于许多右派分子夹杂于中央执委会中,执委会“实际上不能作党之中心”,“共产党乃不得不组织党团”。此举虽属不得已,但他“希望右派左派相争,发生一中央派,作党之中心”。

鲍罗廷所谓“希望右派左派相争,发生一中央派,作党之中心”,其实只是一种托词。他未必希望孙中山不做左派而为中派。事实上,在此之前,共产国际和中共中央都始终未意识到国民党内尚有中间派存在。直到众多事实表明国民党领导人与共产党在许多问题上有重大分歧之后,中共中央才开始相信:国民党的一些领导人“只是中派,而不是左派”。他们断言:在国民党内,“如果说还有一些左派的话,他们都是我们的同志”,而国民党右派“控制了国民党的全部机构”。为此,中共中央第一次开始怀疑共产国际对国民党的政策。陈独秀写信给维经斯基,特别对国民党中央要开会讨论所谓共产党问题,表示不满。他指出:国民党的国内政策有“许多反劳工的东西”,其“对外政策中则有许多反俄的东西”,如果听任这种情况继续发展并且无限制地给予支持,“这将对远东革命产生巨大的影响”。他强烈要求共产国际能够根据真实情况“制定新的政策”,再“不应当毫无条件地或无限制地支持国民党”了。

1924年7月21日,中共中央发布了开展《对国民党右派的斗争》的通告,明确认为:“自吾党扩大执行会后,国民党大部分党员对我们或明或暗的攻击、排挤日甚一日,意在排除我们急进分子,以和缓列强及军阀对于国民党的压迫。”对此,中共中央决定采取针锋相对的策略;(1)公开谴责右派,并在国民党内形成派别斗争;(2)今后凡非表示左倾的分子,不应介绍加入国民党,同时努力争取“指挥工人农民学生市民各团体的实权”,以巩固和加强共产党人之力量,削弱右派势力;(3)准备迅速组织“国民对外协会”,使其成为社会运动一种独立团体,以便必要时取代旧国民党而做“未来的新国民党之结合”。

本文节选自书籍《“中间地带”的革命》 杨奎松著 广西师大出版社出版

举报成功