原标题:(雄关漫道·战火仁心—国际援华医疗队在贵阳)彭鸿书讲述国际援华医疗队抗战故事

彭鸿书

国际援华救援队部分队员合照

彭鸿书所摘原图

国际在线消息(记者 何依蕾):为纪念世界反法西斯战争暨中国抗日战争胜利70周年,中国国际广播电台与贵州广播电视台综合广播联合发起“寻找国际友人的足迹”大型公益活动。自活动开展以来,贵阳市南明区委宣传部收到了近20名热心人士的来信来电,其中,贵州省广播电视台退休人员彭鸿书更是将一份名为《图云关国际援华医疗一件轶事》亲笔手稿送到了南明区委宣传部。5月19号下午,国际广播电台一行11位记者与贵州广播电视台综合广播的同仁一起走进了贵州人民广播电台,聆听彭鸿书亲口讲述那段抗战时期的峥嵘岁月。

据彭鸿书介绍,在我国对日艰苦抗战的八年期间,图云关曾经是国际援华医疗队的驻地。1938年10月,国际医药援华会为了支援我国的抗日战争,专门从参加过西班牙国际纵队战斗后被囚禁在古尔德斯集中营的国际主义战士中,征召了来自波兰、德国、奥地利、保加利亚、罗马尼亚、捷克、匈牙利、苏联等九个不同国籍的医护人员二十六人,组成援华医疗队,不远万里,转辗经香港奔赴中国。1939年9月,“保卫中国同盟”主席宋庆龄在香港接见了这批国际援华医疗队成员。他们来到中国后被正式编入中国红十字会救援总队,由毕业于英国爱丁堡医学院的医学博士林可胜担任总队队长,从图云关驻地再分赴不同的抗日前线,向中国战场提供医生、医药和医疗器械,为我国的抗战事业作出了不可磨灭的贡献。

为了撰写图云关这段鲜为人知的历史,彭鸿书走访了无数当地民众,查阅了不计其数的资料。当谈及这批来自各个国家的和平战士时,他不经感慨,为了救死扶伤,医治伤患,加强和病患及医护人员的交流,国际援华医疗队的每位外国医生都改了中国名字,例如波兰的维·陶本弗利盖尔医生改名为“陶维德”,保加利亚的杨·卡内蒂医生改名为“甘扬道”。经过不懈努力,在短短数月内,这些远渡重洋的外国医生已经能用简单的中文和中国医生交换意见,交流医护经验。

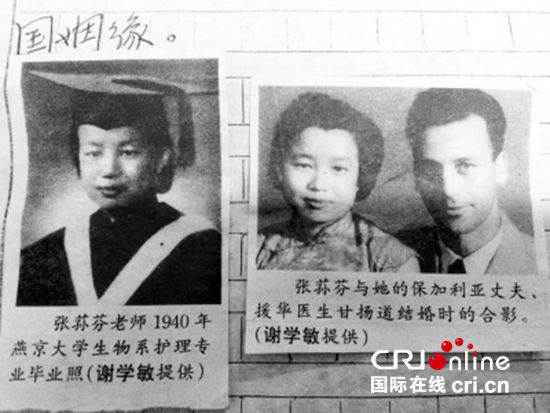

而他们当中的保加利亚医生甘扬道更是与毕业于北京燕京大学护理系的医护人员张荪芬女士,在工作中相识相知相恋,结下了一段令人倾羡的跨国姻缘。不仅如此,这株国际爱情之花常开不败,抗战胜利后,夫妻二人回到保加利亚,积极参加社会活动,名望享誉保加利亚的华人世界。张荪芬女士更是协助来保教授汉语的朱德熙教授开创了保加利亚汉语教学事业,除了教授汉语,还编纂了有史以来第一部《保汉词典》,为保加利亚的汉学研究和中国文化在保的传播奠定了坚实的基础,夫妇二人为中保文化交流尽心尽力,是中保友好名副其实的“民间大使”。

在座谈分享会结束之后,彭鸿书向在场的每位记者赠送了其亲自撰写的《失落的格洛格桑》一书,本书讲述了贵阳的千年古韵和历史故事,国际援华医疗队在图云关红十字会救援总队的故事正是被记录在这本书中。

更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注新浪新闻官方微信(xinlang-xinwen)。