很多一度登上历史繁荣高峰的古镇都在衰退后的现代选择了低调的隐存,就像一些年轻时叱咤风云的商界精英,晚年都深居村野以享天年之乐。而龙尾关对我来说就是这样的存在,每次来到龙尾关那种时光洗礼留下的印记,都可以安抚我因为年轻而时常狂躁的心。

或许你对于大理并不陌生,对于苍山、洱海更是耳熟能详,但你却真的未必知道龙尾关。就像我第一次来的时候,当地的出租车司机都不知道,好容易找个知道的还十分不确定,因为对于大多数人而言龙尾关不是景点,更多的只是他们生活中一个破旧的村庄。直到现在我都不知道几路公交车到这里,每次都是从兴盛客运站那面打车过来,十块出头的价格。

龙尾关在大理的市区下关,可以说是隐于闹市之中的,如果你不是专程赶来,即使走过也不会发现它的存在,怎么说呢,看起来就像是当地的一个再普通不过的菜市场。

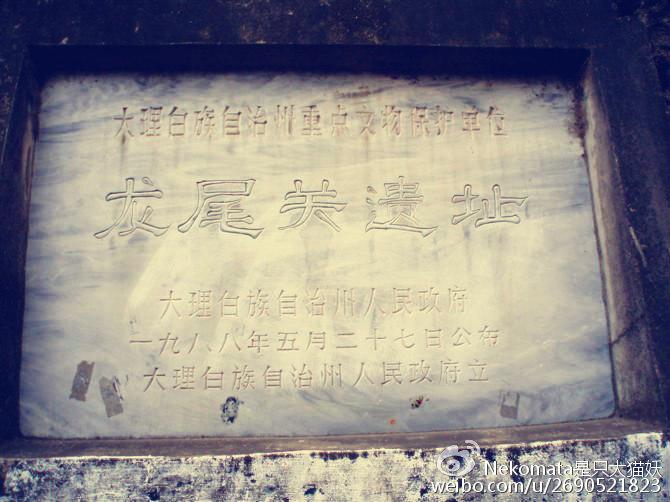

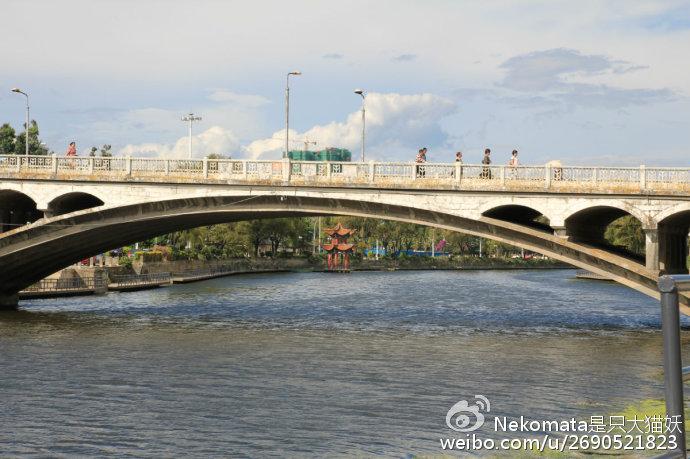

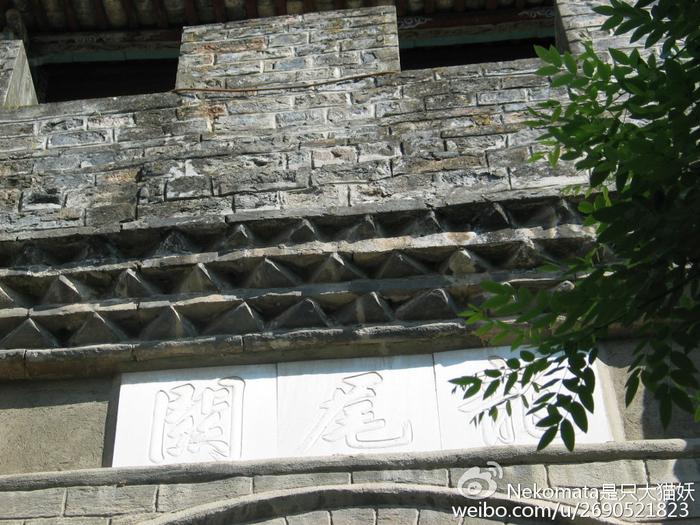

龙尾关其实是叫龙尾城的,和上关的“龙首城”相呼应,也叫下关,今天大理市区的名字就由此而来,它西起天生桥,东至大关邑村,由苍山斜阳峰南坡向东延伸,城南有天然护城河——西洱河。龙尾城遗址是南诏古城遗址,是南诏都城的南大门,为阁罗凤所筑,因苍山自北向南势如游龙掉尾而得名,南诏与大唐的“天宝战争”就是在龙尾关打败了李宓将军的大军,把这个不得已来伐滇的苦命将军葬在了苍山脚下,也就是现在下关本地人祭拜祈福的将军洞。

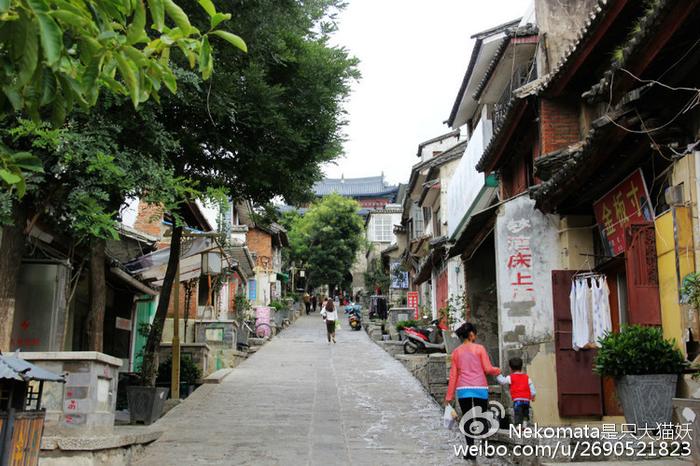

门口菜市场的表象挡住了大众的趣味,这里鲜有游客,多的是当地的村民,走过一小段售卖的繁华地带,就来到了龙尾关的主干道——一条有些坡度的石板路,当地人叫这条路“寿康坡”,因为这里多出长寿老人而得名。我有一次穿了高跟鞋来,然后在心里默默的想,要长寿那是因为没有高跟鞋吧。通常路过售卖区的时候,我都会顺手在入口右手边的铺子上拎两个“破酥包子”,我是爱香菇的,正如墙上斑驳留下的模糊字样“银两兑换、童叟无欺”。

“寿康坡”在我眼里已经不能再破旧了,那些石板房子和单薄的玻璃窗子让我想起了影片里七十年代的房子,但如果退回到古老一点的年代(我历史不太好啊),这里确是茶马古道的必经之路,也是下关到大理的唯一的通道。没有小商店,取而代之的是大小的马店,其实仔细琢磨似乎差不多,作为那个年代最大的物资交流中心,茶叶、烟草、皮草、布匹等农副产品源源不断的运往这里,晚上灯火通明,那种繁华的景象一定不输于如今的大理古城。和现在形成了鲜明的对比,而我深深迷恋着这种对比。短短的一条路,我时常坐在路边的石板上观察往来的行人,他们大多上了年纪,也过着并不富裕的生活,尽管没有太多的表情但却带给人一种生活的平和质感。

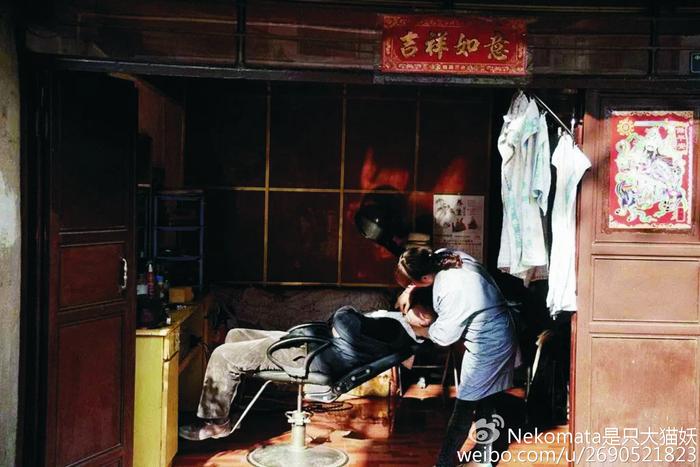

道路两旁有很多让我惊喜的店铺,放学后几毛钱零食的小商店,用帆布磨刀的理发店,一口大锅咕嘟着的卤肉店,这一切古老的人文就像被刻在了岁月的皱纹里,那么亲切。我时常见到固执坚持老旧生活习惯的老人,来这理发店里刮脸,热毛巾、香皂泡,大刮刀,刮完后不忘记照着镜子满意的用手掌摸摸自己的脸庞,无声的大笑露出零星的几颗门牙,然后我也跟着笑了起来,有些习惯是关于记忆的,它能一辈子带给你满足和欢愉。

作为一个无肉不欢的人,其实我每次来都是饿着肚子来的,因为在这条路上有一家百年烤卤店,环境极其简陋,也是咣当当的窗子,有些年头的板凳,然而我却每次赶早不赶晚的来,因为他们每天只做固定数量的烤卤,一点左右就会售完,精选五花三层的猪肉,先用秘制老汤卤煮,然后在挂到土炉离烤上一上午,微甜却不腻,一口咬下去汤汁和油脂完美融合在一起,还有那种让人欣喜的食物的色泽,每次都让我很尊敬,再配上一碗卤饵丝或者卤米线,我觉得我的一天都圆满了。

李氏烤卤,是一家任性的气质型店铺,从上个世纪到现在已经开了三家分店,然而不管是哪一家都是懒洋洋的状态,菜单上也是老几样,有时候我能见到老板,也会问他:“这么畅销,怎么不多做点。”他就那么呵呵笑着说:“现在还是不错的,我是比上不足比下有余,吃穿是不愁的,且顿顿有肉吃,积蓄也有一点。”可能你会恨铁不成钢,但这就是大理人的生活习惯,生活的舒心度总是排在赚钱之上。

因为有时候来得早,提前跟老板留了烤卤,还有大半个小时无处可去,然后就开始到处转悠,竟也发现了一家很有感觉的小酒吧,每次来的时候姑娘或者小伙子都在忙碌的打扫卫生或者浇花,木质的房子里有很多藏书从小人书到古典书从会计书到等级考试的书,从旅行的书到小说,大多数破破烂烂,内容雅俗参半。我就经常一个人点了一杯喝的跑到楼上的角落看着安静的院子,那些花草就像加了滤镜一样的娇艳。老板是个年轻的处女座男生,WIFI的密码大概有十五位左右,直到现在我都是放弃连接他们家的WIFI的。但东西还不错,也不知道是不是因为水好。

龙尾关的用水和其他地方不太一样,主要供给于两口井:大井和二井,两井其实不是真正意义上的“井”,均为苍山浅表地层的涌泉。泉水清冽,尤以二井为最,为白沙清泉。古人在两地出水口建龙王庙、修水池、供人们饮用。大井建有三个井池,二井还建有四、五井池。两井用水公约规定:头井饮水,二井洗菜,三井洗衣服,四井、五井作他用,千百年来已约定俗成。井池的底部和四周用青石板铺就,既美观实用又较好蓄水。池与池之间有平面出水口,各池都保持一定的水面,多余的水自然流出。就我拍照的一会间隙就来了三五个当地村民,打水的打水,洗菜的洗菜,没有一个人破坏规矩。我是嘴馋的,从小生活在城市里,没烧开的水从来没喝过一口,见人家随手就开喝,也厚了脸皮蹭过去讨水喝,看着我迟疑的样子,大叔朗声笑着说:“不会拉肚子的,我们每天都喝,这里的孩子玩累了都喝。“你看吧,住在城里不仅身体有病,心理也是担心得多啊。

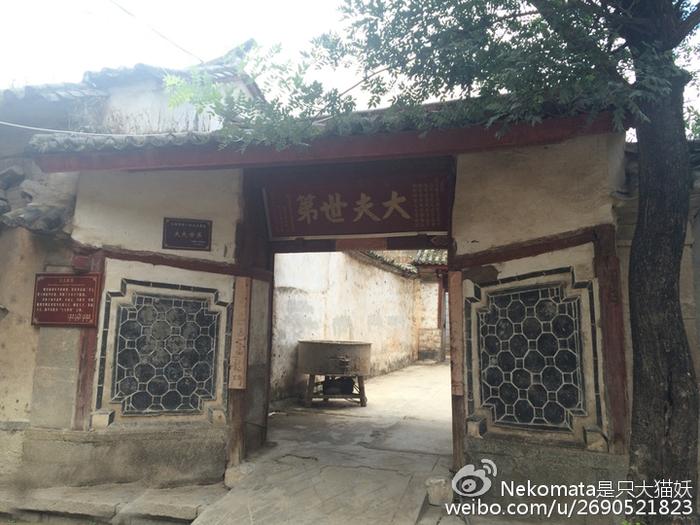

不过话说回来,即使拉了肚子也不是什么大事儿,这里的社区卫生保健工作做的好着呢。毕竟这街上也是有两个有名的中医世家呢,据记载抗战年间下关霍乱盛行,“大德堂”自配“霍乱散”赠送乡里。“松鹤堂”创始人的老师曾是日本天皇御医,加工制售的“清火丸”、“藿香正气散”等中成药在当地颇有名气,每年端午会向乡亲赠药,遇到穷苦病人不收分文,还赠送药剂。我是受不了“藿香正气“系列的那个味道啊,生平就喝过一起,绕梁了一辈子,但是云南人民真是很爱这款药水,但凡我有点轻微的不舒服,就会有同事朋友说,来点藿香正气水吧,怕味道大吃点藿香正气胶囊也行,你看看,甲之蜜糖,乙之砒霜啊,当然这些都是玩笑话。

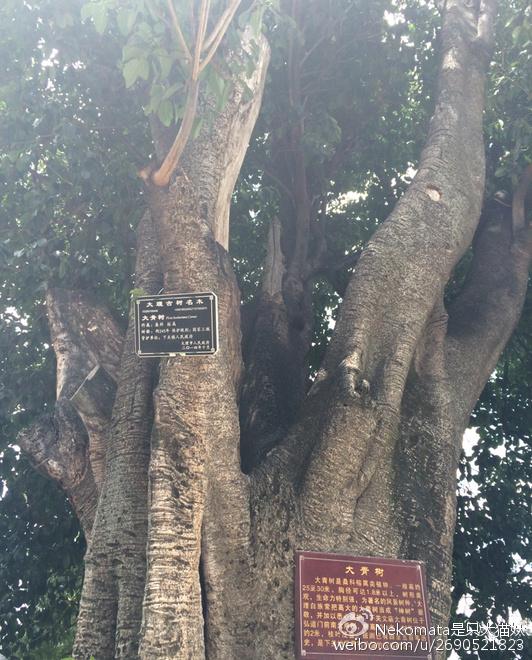

之前有很多人问我朋友圈里的地方是哪里,我都默不作声,你看,我珍视的地方都自私的对待着,然后在心里默默的希望有一个地方只有我知道,这样我就可以经常独自游游荡荡的走过这里所有的古老宅子,伸手去触碰那些斑驳的墙壁和古老的榕树,我不知道你会不会有这种感觉,有时候只是静静的去碰触这些古老似乎就能感受到它们内心的故事,那种平静的感觉我表达不出来,就像有些城说不出哪里好,但就是哪里都替代不了。

我向来不想做教科书式的攻略,所以一下谨上一些景点图片,有感兴趣的自行科普。

举报成功